レッグウォーマ―の症状別の履き方を教えます

今回は冬は欠かせない山田朱織のレッグウォーマーの症状別の履き方ということでお話ししたいと思います。

レッグウォーマー1枚あれば、日中も夜間も足を守ることができるのです。

目次

条件を満たしたものを準備

まず準備していただきたいのは山田朱織のレッグウォーマー、もしくは他のレッグウォーマーでも結構です。

もちろん当社のレッグウォーマーを1番使っていただきたいところですけど、レッグウォーマーを履くということの大切さを今回は皆さんにお話したいわけですので類似品でも結構です。

ですが、さすがにやはり条件というのはいくつかございます。

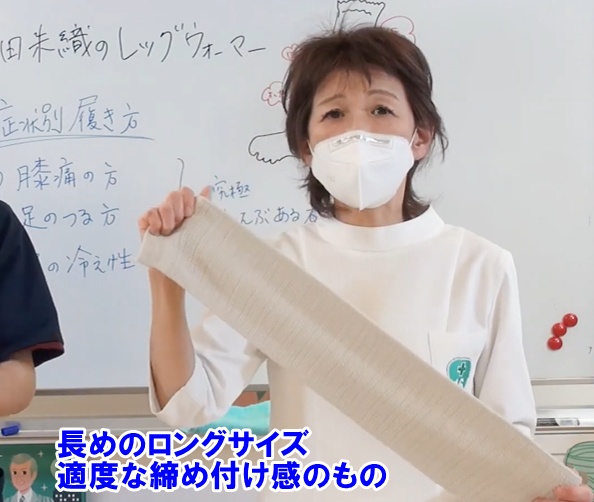

長さ

幅

サイズとしては十分お膝から足首まで隠れるようなロングサイズが私はいいと思っています

そして、締め付けが強すぎるとよくないです。

しかし、あんまりブカブカしてしまうとズルズル脱げてしまったりするので、適度な横幅っていうのも大事なポイントになります。

この2大条件満たしたものをぜひ選んでください。

レッグウォーマを履いていただきたい症状

私はやはり整形外科医ですので、患者様が訴えてくる症状を良くしたいのでそれに合わせてレッグウォーマーの履き方を考えました。

レッグウォーマーをおすすめしたい症状がどのような症状があるか説明します。

1、膝が痛い方

半月板損傷とか膝内障、そして変形性膝関節症などがある方だと、寝ている間に寝返りを打ったりすると膝が痛かったり、膝と膝が重なってしまうと痛かったりっていう思いをしているんです。

だから寝る前にしっかりレッグウォーマーを履いていただきたいと思うんです。

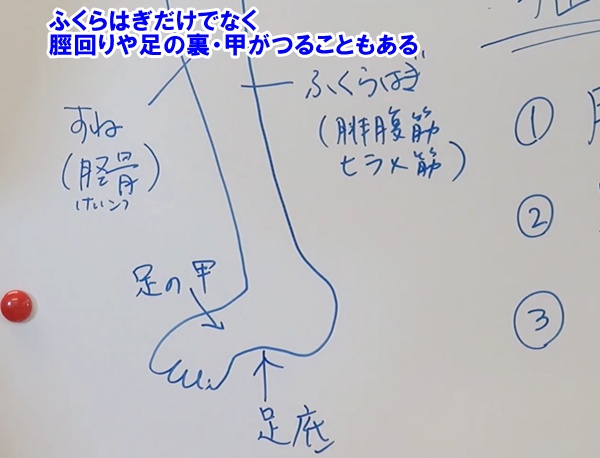

2、足のつり

足のつりというと圧倒的にふくらはぎが多いんですけれども、ふくらはぎは表面の腓腹筋とヒラメ筋という2つの筋肉があります。

これらがつることが多いんですが、患者様の中には足の前側の脛骨という骨がありましてその周辺がつるという方もいらっしゃるんです。

また足の裏や足の甲がつる方もいます。

考えただけでも痛そうですよね。

そのつる場所によっても履き方が違ってくるんです。

3、足の冷え症

足はやっぱり冷えますよね。足首より下の足先が冷えることが多いんです。

症状別の履き方

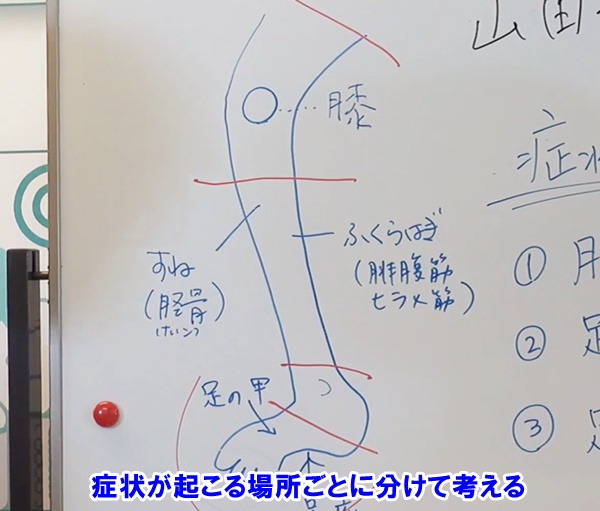

大きく分けると太ももから膝、膝から足首、足首から下という感じで3つのパーツに分けて考えていただくと分かりやすいかと思います。

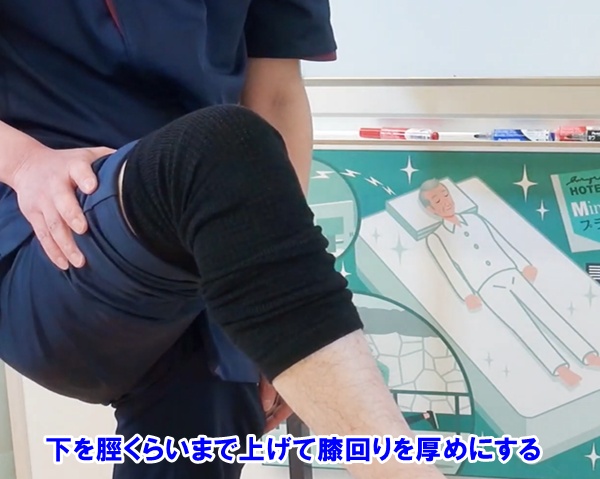

膝が痛い場合

上側を太もも辺りまで履いて、下側を膝下ふくらはぎまで持ってきます。

膝の上と膝の下をしっかりと厚めにしてカバーして、膝全体を特に冷やさないやり方です。

これだと膝と膝が重なった時にも、ある程度のクッション性が出るので痛みを緩和してくれるはずです。

足のつりの場合

ふくらはぎや脛骨回りがつる場合は膝下から足首まで履いてください。

足の裏や甲がつる方は、足首から伸ばしてそのつる部分まで履いていただければいいわけです。

自分がつる場所に合わせて履くということが大事です。

足の冷え性の場合

足先が冷える方の場合、絶対カバーしてもらいたいのが足首なんですね。

足首には骨がありますね。

その骨の周りには筋肉とか脂肪とかそういう組織がないのでより冷えやすいんです。

なので足首の上から足の指が少し出るくらいまでで履きます。

どうしても冷える場合は足の指もかぶってもいいんですが、なるべく出していた方が寝返りが打ちやすいのでおすすめです。

足全体に症状がある場合

膝も痛いし、ふくらはぎも辛いし、足首も足先も冷えるっていう方は足首から太ももまで上げて足全体を網羅するように履いてください。

ただ足の太さによっては張り感とかも変わってくるので、私としては重点的に自分が辛いところを温めるようにしていただくといいと思います。

症状に合わせて履くということが大事であり、その症状のある部分をちゃんとカバーするサイズ感があるものを選ぶってことが大事です。

私たちのレッグウォーマーはシルクプロテイン加工していて、保湿性に優れていてチクチクしないようになっています。

こういう素材感っていうのも大切にしていただくといいかなと思います。

是非今晩から試してみてください。

ドクター考案の『整形外科枕』による症状の改善

山田朱織枕研究所では整形外科枕という、睡眠姿勢によるさまざまな症状の改善を目的としたオーダーメイド枕を提供しています。

整形外科枕は16号整形外科の山田朱織医師監修のもと、開発されました。

「枕外来のオーダー枕」

私の枕外来には,朝から肩がこる,枕が合わない,何度も目が覚める

今すぐ計測予約する

という患者様が沢山来院します。

好みで枕を選んでいませんか?首を休めるための枕は、

体格によって適合する高さが違います。

-

「山田朱織(やまだしゅおり)とは?」

16号整形外科院長 医学博士

㈱山田朱織枕研究所 代表取締役社長 マクラ・エバンジェリスト

治療の一環として枕を指導する「枕外来」を開設し、

睡眠姿勢や枕の研究を行っております。

普段から診察室で患者様にお伝えしていることを

できるだけそのままお伝えしております。

本コラムの内容は動画でもお話ししています▼